脳卒中片麻痺の指の運動機能を回復するニューロリハビリテーション

はじめに

今回はみなさんのご要望が多い手指の運動機能を回復させる最新のニューロリハビリを在宅の自主トレで行う方法を考えてみたいと思います。

特殊なケースを除いては、脳卒中片麻痺で一番障害されて、麻痺が残りやすいのが、指の運動機能です。

しかし指先の機能が障害されていると、たとえいくら肩や肘が動かせても、その手は十分な機能を発揮することができません。

ですから脳卒中片麻痺になった方は、ほとんどの皆さんが、手指を動かせるようになることを希望されます。

確かに指の機能を回復することは、大変に困難な道のりではあります。

しかし全く可能性がないわけではありません。

手間暇も時間もかかりますが、試す価値のある方法はいくつかあるのです。

今回はそれらの方法について、なぜ指の麻痺は治りにくいのか? どうしたら治る可能性が出てくるのかについて解説したいと思います。

なぜ脳卒中片麻痺の指の麻痺は治りにくいのか?

脳卒中片麻痺では、麻痺側の指の麻痺が一番強く起こり、指を握ったまま動かせなくなることがよく起こります。

そしてその指の麻痺が一番治りにくいのです。

手指の麻痺が治りにくい理由としては以下のことが挙げられます

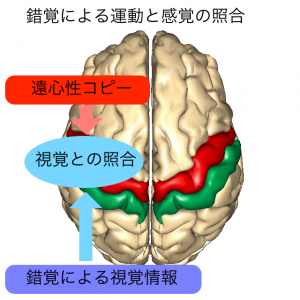

⑴ 指先の自分で意識して行う動き(随意運動)をコントロールしているのは、そのほとんどが大脳皮質の一次運動野から始まる「皮質脊髄路(錐体路系)」を通る運動コンロトール経路なこと。

⑵ その皮質脊髄路は延髄で錐体交叉して、その90%が反対側の手足の随意運動をコントロールする対側神経支配(片側のみの支配)であること。

⑶ 両側性に神経支配している運動コントロール経路である網様体脊髄路は、主に体幹(体の軸)から腕までのコントロールを行い、指の運動にはほとんど関与していないこと。

これらの理由から、他の運動神経経路からのサポートを受けにくいため、脳卒中片麻痺の指の運動麻痺は回復しにくいのです。

脳卒中片麻痺の指の麻痺を回復させるための条件とは!

指の麻痺を改善するためのニューロリハビリを行う上で、注意しなければならない点があります。

それは指の麻痺の原因が ① 一次運動野の大脳皮質の障害によるのか? ② 皮質脊髄路(錐体路)の障害によるのか? ということです。

脳卒中の麻痺は、一見すると皆同じように感じられますが、本当はいくつかの原因が単独かあるいは重なって、片麻痺になっています。

手指の麻痺は以下の2つの原因が単独か重なって麻痺になっています

⑴ 大脳皮質の一次運動野の障害

⑵ 皮質脊髄路(錐体路)の障害

この2つの原因については、それぞれにニューロリハビリテーションでのアプローチの考え方が異なりますから、キチンと理解しておく必要があるのです。

ではそれぞれの原因の成り立ちとニューロリハビリの考え方について解説していきます。

⑴ 大脳皮質の一次運動野の障害

意識的に指を動かす運動プログラムは、高次運動野(補足運動野+運動前野)で作られた後、一次運動野に指示が送られて、一次運動野でそれぞれの指や手首を動かす信号に変換されます。

ですから脳梗塞や脳出血により大脳皮質の一次運動野の指の運動をコントロールする部分が障害されると、指の運動麻痺になります。

このタイプの麻痺に対するリハビリテーションは、死んで失われた運動神経細胞の機能を補うために、脱抑制されて活動を始める予備の運動神経細胞や、新たに生まれてくる運動神経細胞に代替する機能を学習させることで、麻痺の改善を行います。

このタイプの機能改善は比較的容易に起きると考えられているので、一次運動野のみが障害された麻痺は改善しやすいことが期待されます。

⑵ 皮質脊髄路(錐体路)の障害

意識的に指を動かす運動プログラムは、一次運動野でそれぞれの指や手首を動かす信号に変換された後、皮質脊髄路(錐体路)を通って手足の運動神経に送られます。

この皮質脊髄路は、内包と呼ばれる部分を通りますが、この内包が被殻と視床に挟まれています。

そして脳出血の中で一番目と二番目に多いのが、被殻出血と視床出血なのです。

ですから被殻出血や視床出血、あるいは大きな脳梗塞では、この内包で皮質脊髄路(錐体路)が切断されて麻痺が起こります。

このタイプの麻痺は、例えれば電線が切れたようなものですから、キッチリと麻痺になります。

そしてこのタイプの麻痺に対するリハビリテーションは、切れた電線に代わる新しい運動コントロール経路を作らなければならないのです。

新しい運動コントロール経路を作る方法

⑴正常側の皮質脊髄路(錐体路)が、延髄で90%錐体交叉した残りの10%の経路をなるべく強化しながら、正常側の一次運動野と麻痺側の一次運動野の連携を作り出す方法

⑵ 大脳皮質の高次運動野でのサポートを強化しながら、両側性神経支配の「網様体脊髄路」を利用しての皮質脊髄路へのサポート経路を新たに作る方法

などが考えられています。

何れにしても非常に困難な道のりで、研究途中な方法のため、完全に効果が保証されたものではありません。

ですから皆さんが指の麻痺を回復させようとニューロリハビリテーションに挑戦する場合は、それなりに長い道のりを覚悟してくださいね。

ですが指先の筋緊張を放置しておくと、肘や肩の緊張も徐々に高まっていき、最後には頸部周囲の筋緊張から、バランス機能が低下する場合もありますので、できるならば指のリハビリテーションを、ほんの少しでもいいので習慣的に行っていただきたいと思います。

脳卒中片麻痺の指のニューロリハビリテーション

先ほどご説明しましたように、① 一次運動野の障害による大脳皮質運動神経の機能障害による指の麻痺と、② 皮質脊髄路(錐体路)の障害による運動神経の伝達経路の問題による指の麻痺では、指のリハビリテーションを行うのに若干のアプローチの違いがあります。

しかしほとんどのケースにおいて、この両方の問題が複合して指の麻痺が起こっている場合が多いのと、これからご紹介するリハビリ方法がどちらの問題に対しても、それなりに効果があるため、どちらの麻痺用と区別をつけずにご紹介していきたいと思います。

ただしご自分がどちらのタイプの麻痺であるのか、または両方の複合したタイプであるのかで、リハビリテーションの効果が認められるまでには、だいぶ差があります。

確かに大脳皮質の一次運動野の障害のみであれば、比較的にニューロリハビリの効果は出やすいと言われていますが、大脳皮質の障害が、前方の高次運動野(補足運動野+運動前野)や後方の頭頂連合野などにも拡がっていれば、麻痺の改善は手間取ることになります。

ですから実際のところは「やってみなければ分からない」のが現状です。

それをご承知の上で行っていただけるとありがたいです。

脳卒中片麻痺の指の麻痺に対するニューロリハビリテーション

指のニューロリハビリテーションは以下の手順で進めていきます

-

手指を動かす筋群のコンディショニングを行います

-

自律神経機能を整えておきます

-

ミラーニューロンを利用した手指の運動ファシリテーション

-

振動セラピーを利用した運動ファシリテーション

-

EMS(電気刺激)を利用した運動ファシリテーション

-

実際の生活で少しずつ麻痺側の手を使うこと

手指を動かす筋群のコンディショニングを行う

ニューロリハビリテーションは末梢の手指を動かすことで、脳の運動神経に情報を送ります。

それは抑制性神経細胞の活動低下により脱抑制されて活動を開始した、予備の興奮性運動神経細胞に正しい手足の運動方法を学習させるためです。

また脳神経細胞に刺激を与えることで、シナプスの増強を促したり、新たな脳神経細胞が生まれること(神経細胞新生)を促したりします。

ですが脳神経細胞に正しい情報が送られなければ、その神経細胞が正しい動作を学習することができません。

脳卒中片麻痺では、麻痺側の手指が硬く強張って握ってしまっていることが良く見られます。

しかし皆さんはこの硬く強張って握りこんだ指が、脳卒中の痙性麻痺による緊張で起きていると思い込んでいます。

しかし本当は、この指の強張りは、一部は痙性麻痺による筋のスパズムですが、それ以外にも麻痺側の指が強張ってしまう原因があります。

麻痺側の指が強張る原因

⑴ 痙性麻痺による筋スパズム

⑵ 慢性的な痙性麻痺の筋スパズムによる筋の血流障害による筋硬結

⑶ 急性期の手の浮腫による筋の強張りと関節拘縮

麻痺側の指が強張る原因としては、当然のこととして痙性麻痺による筋のスパズムがあるのですが、それ以外にも筋のスパズムによる慢性的な筋緊張の高まりが続くことで起こる、筋の血流障害による筋硬結による強張りや、急性期に自律神経系の問題で起こる手の浮腫による筋の強張りなどがあります。

そしてこれらの原因が重なって、今の指が強張って動かなくなった状態になっています。

そして指を動かすための筋肉が強張って、コンディションが悪化することで、筋線維の中に含まれる「筋紡錘」や「ゴルジ腱器官」と呼ばれるセンサーが働かなくなってしまい、指を動かした時の運動情報が脳に届かなくなってしまいます。

これではいくらリハビリで指を動かしても脳に指を動かす運動を学習してもらうことはできませんね。

また麻痺側の指が硬く強張っている状態で、その指を動かそうとすれば、当然その運動は力んだものになります。

そうなると脳の運動神経細胞は常に力んだ指の動かし方を学習してしまい、リハビリを頑張れば頑張るほど指が硬く強張ってしまいます。

さらに麻痺側の指を常に硬く握り締めていることで、筋緊張が肘や肩まで伝わっていき、さらには首の周りの筋肉にも強張りが広がっていきます。

試しに健側の指を硬く握り締めてみてください。

指を硬く握れば握るほど、筋緊張が肘や肩の筋肉にも拡がっていきますよね。

麻痺側の指をケアすることは、麻痺側の腕全体の運動機能や姿勢制御にまで影響を与える大事なことなのです。

では実際の手指の筋肉のケアをどのように行えばいいのでしょうか?

手指を動かす筋群のコンディショニング方法

手指を動かす筋群のコンディショニングは ① 手の外側、前腕から指に伸びてきて、指を動かす筋群と ② 手の中にあって、指に付いていて指を動かす筋群のケアを分けて行います。

手の外側、前腕から指に伸びてきて、指を動かす筋群へのケア

手の外側、前腕から指に伸びてきて、指を動かす筋群へのケアは、前腕の内側と外側に、超音波治療器やマッサージバイブレーターを利用して、マッサージを行っていきます。

またご自分の健側の手を使って、ポイントとなる筋肉をよく揉みほぐし、筋線維の中に隠れている、筋硬結を揉みほぐしていきます。

手の中にあって、指に付いていて指を動かす筋群のケア

手の中にあって、指に付いていて指を動かす筋群のケアは、筋肉自体が指の前面や側面に付いていて、比較的に小さいので、ご自分の健側の手を使って、ポイントとなる筋肉をよく揉みほぐしていきます。

また指を一本づつ丹念にストレッチします。

また麻痺側の指を固く握りしめてしまっているような拘縮の強い麻痺の場合は、高反発素材を利用した『ミラクルグリップ』などを普段から握るようにしても、効果が期待できるでしょう。

この場合は、単なるズポンジやゴムで出来たグリップは決して使わないでください。

かえって把握反射を誘発して、指の強張りを強くしてしまいます。

必ず「高反発素材で作ったグリップ」を使うようにしてくださいね。

|

【ホワイトサンズ】ミラクルグリップ MG40 2個入【クッショングリップ】【拘縮】【抗菌】【消臭】【手】【水洗い可能】 価格:3,880円 |

![]()

自律神経機能を整えておきます

脳卒中の急性期には血圧や心拍数などを維持するために、自律神経系の機能(特に交感神経系)が高まります。

さらに長期間ベッド上で寝たきりになることで、背中の筋肉(脊柱起立筋群)が硬くこわばります。

これらの背骨の周囲の筋肉が強張ることで、その横にある交感神経幹の交感神経系の興奮が高まります。

これらのことから交感神経系の興奮により、手足の筋緊張が高まりやすくなっています。

自律神経機能のケア

自律神経系の興奮による筋緊張を抑えて行くには、背骨の周囲の筋肉(脊柱起立筋群)をほぐすための運動と肩関節の周囲の小さな筋肉(コアマッスル)のマッサージを超音波治療器とマッサージバイブレーターを使用して行います。

背骨の周囲の筋肉(脊柱起立筋群)をほぐすための運動

肩関節の周囲の小さな筋肉(コアマッスル)の超音波マッサージ

肩関節の周囲の小さな筋肉(コアマッスル)のマッサージバイブレーターでのケア

ミラーニューロンを利用した手指の運動ファシリテーション

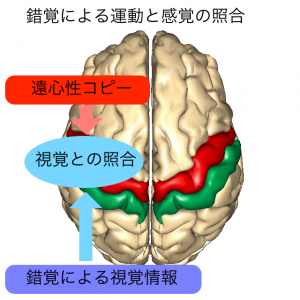

鏡を利用して脳に錯覚を起こさせることで、麻痺側の手指を動かす方法を脳に学習させる方法です。

まずはテーブルに座った状態で、両手をテーブルの上に置き、麻痺側の手の前に自分に向けて鏡を置きます。

そして健側の手が鏡に映って、自分から見ると、麻痺側の手の辺りに鏡に映った健側の手がくるように鏡の位置と手の位置を調節します。

そしてなるべく力まないように両手を開く運動をします。

そうすると実際は動いていなくても、麻痺側の手の前に置いた鏡に映った健側の指が屈伸することで、脳に麻痺側の指が動いているような錯覚を起こさせます。

そうやって脳の運動神経細胞に、麻痺側の指を屈伸するイメージトレーニングを行います。

この時に麻痺側の指が実際に動いているかどうかは関係ありません。

脳に麻痺側の指がまるで本当に動いているように錯覚させて、脳に麻痺側の指を動かすイメージを植え付けることが大切なのです。

振動セラピーを利用した運動ファシリテーション

次いで麻痺側の指の屈伸運動を行う時に、前腕の指を屈伸する筋群にマッサージバイブレーターで振動刺激を与えながら指の運動を行います。

振動刺激を指を動かす筋肉に与えることで、筋線維の中のセンサーである「筋紡錘」や「ゴルジ腱器官」の反応を高めて、運動信号が脳にフィードバックしやすくしながら指を屈伸することで、脳の運動神経細胞の学習効果を高める狙いがあります。

また振動刺激により、筋肉の緊張も落ち着いた状態で指の屈伸運動を行うことができるため、力んだ指の運動を学習することを予防する効果もあります。

振動刺激については、マッサージバイブレーターだけでなく、超音波治療器を利用して振動刺激を与えることも有効と思われます。

できれば両方とも試していただきたいと思います。

振動刺激の仕方は、指を伸ばす場合は、手の甲を上にして前腕をテーブルの上に置き、肘関節から5センチくらい手首よりの、やや小指側の筋肉の盛り上がりにバイブレーターを当てて行います。

指を曲げる運動の場合は、手のひらを上にして前腕をテーブルの上に置き、肘関節から5センチくらい手首よりの、腕の真ん中辺りにバイブレーターを当てて行います。

EMS(電気刺激)を利用した運動ファシリテーション

低周波治療器や、できれば中周波~高周波の出せる電気刺激の専用機(EMS専用機)があればいいのですが、それらの機材を利用して、指を動かす筋群に電気刺激による運動を行わせます。

電気刺激による指の屈伸運動を行いながら、ご自身でもその指の動きを目で追いながら、指を動かすように意識することで、実際の脳からの指を動かす命令と、指が実際に動いたフィードバックが連動することで、運動神経への学習効果が高まります。

また最近では筋電図によるセンサーが付属していて、ご自分で指を動かそうとした時の、筋電図をトリガーにして電気刺激による指の運動を行う装置も在宅用に開発され市販されています。

これはまだ一般の個人で買うことは難しいようで、リハビリ専門職の紹介などが必要なようですが、これからドンドン普及してくるものと思います。

実際の生活で少しずつ麻痺側の手を使うこと

これまでのアプローチで指の運動が出てきたら、実際の生活の中で少しづつ麻痺側の手を使っていきましょう。

移動する時に軽いものを持って運ぶのでもいいですし、ドアノブをなるべく麻痺側の手で持つようにするなどの、ご自分の麻痺側で可能な日常の動作を見つけて、それを必ず麻痺側の手を使って行う習慣をつけてください。

ここまで来たら、とにかく日常生活でなるべく手を使うことが一番のリハビリテーションになります。

まとめ

脳卒中片麻痺の指の麻痺に焦点を当ててニューロリハビリテーションの解説を行いました。

脳卒中片麻痺の指の麻痺は、ほぼ片側のみの神経支配である皮質脊髄路による麻痺なため、麻痺が最後まで残る傾向にあります。

また麻痺側の指が硬く強張ってしまう原因が、痙性麻痺による筋スパズムだけでなく、慢性的な筋スパズムによる筋肉の血流障害からの筋硬結や急性期の浮腫による強張りなどが含まれます。

指のニューロリハビリテーションの効果を高めるために、まずは指を動かす筋群のコンディショニングを行い、筋肉のセンサーの機能を高め、指を動かしやすくしておきます。

その後ミラーリングや振動刺激、電気刺激などを利用した指の運動ファシリテーションを行います。

指が少しずつ動き出してきたら、日常生活で麻痺手で行える動作を探し、それを必ず麻痺手で行うように習慣づけて生活することで、指のリハビリテーションの効果を高めていきます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

次回は

として片麻痺の原因と回復方法を分かりやすく解説します。

注意事項!

このサイトでご紹介している運動は、あなたのお子さんの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。