最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリの実技(初級編)

はじめに

今回から最新の脳卒中片麻痺に対する歩行練習として、実際に皆さんが自主トレとして在宅で効果的な歩行練習ができるように解説をしていきたいと思います。

健康な歩行と脳卒中片麻痺の歩行の決定的な違いについて!

先ずは実際のリハビリテーション内容の解説に移る前に、大切なお話をしておきたいと思います。

それは健康な方の歩行と脳卒中片麻痺の方の歩行には決定的な違いがあり、それを理解していないと、いくら頑張って歩いても、歩行能力は改善していかないということです。

それではその決定的な違いとはなんでしょうか?

先ずは普通に健康な人が歩いている場面を想像してみてください、まっすぐに平らな道を歩いている時には、彼は何も考えずに無意識に足を運んでいます。

まるで振り子の様にリズミカルに、交互に左右の足を振り出して歩いています。

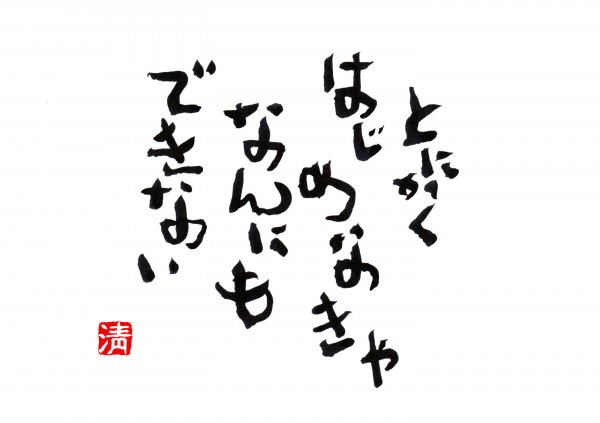

それに対して脳卒中片麻痺の歩き方は、一歩一歩を踏みしめる様に、キチンと歩けているかを確認しながら「ドッコイショ、ドッコイショ」と歩いていきます。

どうしてこんなに歩き方に違いが出来てしまったのでしょう?

脳卒中片麻痺の場合は、手足に麻痺があるから、歩きにくいから仕方がない? いいえ違います、問題はそんなことではありません。

脳卒中片麻痺の歩行には「麻痺があるから歩きにくい」以外に、もっと重大な問題があったのです。

健康な人の普通の歩き方!

もう一度健康な人の歩き方に戻って歩行というものを考えてみましょう。

まず健康な人が普通にまっすぐに歩いている場合、歩行のコントロールは大脳を介さずに、脳幹部以下の脊髄反射のレベルで反射的に行われています。

ですから歩いている本人には、特に歩行している足の振り幅や、足のつき方が意識に上ることはありません。

しかし目の前に歩道の段差などが見えた場合は、視覚情報から段差の高さや位置を把握して、段差を乗り越える行動をします。

この時には歩行の調節をする回路が、脊髄の反射レベルから、大脳皮質と視床と大脳基底核の閉鎖ループに切り替わります。

そして大脳皮質の色々な領域から視覚情報や身体の運動情報などを受けとった視床が運動パターンの候補を作り出し、その中から大脳基底核が最適なものを選択して視床に指示を戻します。

そしてそれらの切り替えがスムースに行くので、健康な人は歩道に段差があっても、足がもつれたりすることなくスムースに歩けるのです。

脳卒中片麻痺の緊張した歩き方

それに対して脳卒中片麻痺の歩行の場合はどうでしょう?

皆さんは歩いている時にも常に歩行を意識しています。

それは麻痺が左右どちらかの手足にあることで、歩行時にリズミカルに動く振り子の運動が出来ないために、脊髄反射レベルでの歩行が出来なくなっているからです。

そして歩道に段差があった場合も、すこしギクシャクしながらその段差を乗り越えていきます。

それは大脳皮質からの命令や視覚情報や体性感覚情報に対して、視床や大脳基底核がスムースに反応して動作のコントロールの切り替えが出来ていないからです。

ですから歩く時にはリラックスできずに、つねに緊張して「ドッコイショ、ドッコイショ」と歩かなくてはならないのです。

つまり常に考えながら歩行をコントロールするために、自然と力んで強張った歩き方を強調して練習してしまっているのです。

このウェブサイトでは、これらの脳卒中片麻痺の「ドッコイショ歩き」から脱却して、なるべくスムースなリラックスしてかつ安定した歩行パターンを獲得するための自主トレリハビリテーションを行っていきます。

最新の歩行リハビリの実技: 初級編

先ずはリズミカルな肩と腰の運動を習熟させて無意識に近い状態で動かせるようにします!

⒈ スリング(犬の散歩用リード)を活用した肩のリズミカルな回旋運動

リスク

小脳失調のある方はこの運動はできません

肩関節亜脱臼のある方は肩の痛みに注意して運動を行ってください

必要な機材

中型~大型犬用のお散歩用リード(2本)

運動時間

10分 ~ 15分

スリングの設置と設定

① 部屋の鴨居などに L字型のフックを 60 cm 間隔で2個並べてつけてください。 そこから中型~大型犬用のお散歩用リードを垂らして、持ち手側の輪を下になるようにします。

(長さを調節する場合はリードをループ状にします)

(犬用のお散歩用リードを垂らす)

② 垂らしたリードの中間で少し後ろに椅子を置きます。

③ 椅子にやや浅めに腰掛けて背筋をキチンと伸ばします。 そして先ず麻痺側の手首をリードの腕輪に通し、リードの紐を手首側に回してリードをつかむようにします。 同じように健側の手首もリードの腕輪に通してリードの紐をつかみます。

(麻痺側の手首をリードの腕輪に通します)

(麻痺側のリードを手首側に回して)

(麻痺側の手でリードをつかみます)

(健側の手首もリードに通し)

(健側の手でリードをつかみます)

※ これで運動の準備ができました!

※ 今回は右片麻痺の設定です!

運動開始

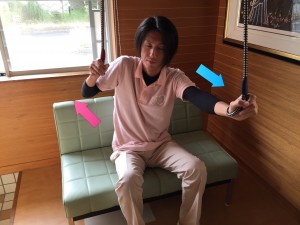

④ 先ずは健側の手を前に向かって肩から突き出すように、麻痺側の手を肩と一緒に後ろに引くように身体を捻ります。 この時に上半身も肩と一緒に捻りますが、下半身の特に腰は動かさないように気をつけて下さい。 頭は真っ直ぐに残してバランスをとるようにしてください。

(健側の手を前に麻痺側の手を後ろに引く運動)

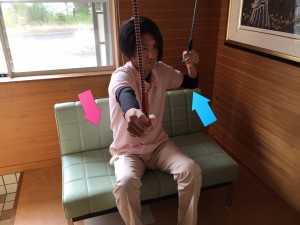

⑤ 次は麻痺側の手を前に向かって肩から突き出すように、健側の手を肩と一緒に後ろに引くように身体を捻ります。 この時に上半身も肩と一緒に捻りますが、下半身の特に腰は動かさないように気をつけて下さい。 頭は真っ直ぐに残してバランスをとるようにしてください。

(麻痺側の手を前に健側の手を後ろに引く運動)

⑥ この運動を力まずにリズムに乗って「いちに、いちに」と交互に繰り返します。

⑦ この運動を10分程度行います。 運動はなるべく毎日おこなって身体に動きを染み込ませてくださいね。 無意識のうちに左右の肩が同じくらいの振り幅でリラックスしてリズミカルに動かせるようになることを目指して運動してください。

※ この運動は決して力まないで行ってください。 大きく動かすことや、上手に動かすことが目的ではなく、可能な限り無意識に近い状態で左右の肩や腕を同じくらいに動かせるようになることが目的です。 そのためにリードを利用して振り子のように運動していただきます。

2. スリング(犬のお散歩用リード)を活用した下肢のリズミカルな振り子運動

リスク

小脳性運動失調のある方はこの運動はできません!

必要な機材

中型~大型犬用のお散歩用リード(2本)

畳かベッドの上で横になれるスペース

運動時間

30分 ~ 40分

ナワの設置と設定

① 部屋の鴨居などに L字型のフックを 60 cm 間隔で2個並べてつけてください。 そこから中型~大型犬用のお散歩用リードを垂らして、持ち手側の輪を下になるようにします。

(長さを調節する場合はリードをループ状にします)

(犬用のお散歩用リードを垂らす)

② リードの輪に両足首を入れて仰向けに寝ます。

(持ち手の輪に足首を通す)

(足首の位置と高さに注意しながら仰向けに寝ます)

③ リードを吊るしたフックと足首の位置はなるべく垂直になる様に、また足首は床面から 30cm位持ち上がった状態になる様に高さを調節してください。

④ 腰の下にクッションを入れて腰を足の高さと同じくらいに持ち上げます。

※ これで運動の準備ができました!

※ 今回は右片麻痺の設定です!

運動開始

⑤ 先ずは健側の足に軽く力を入れて外側に軽く健側の足を振り出します。

(先ずは開始姿勢から)

(健側の足を外側に軽く振り出します)

⑥ ついで健側の足が戻ってきたタイミングで、麻痺側の足を外側に軽く振り出します。

(健側の足が反動で戻ってきたら)

(すぐに麻痺側の足を外側に軽く振り出します)

⑦ さらに麻痺側の足が戻ってきたタイミングで、再度、健側の足を外側に軽く振り出します。

(再び健側の足を外側に軽く振り出します)

⑧ この運動を10分程度行います。 運動はなるべく毎日おこなって身体に動きを染み込ませてくださいね。 無意識のうちに左右の足が同じくらいの振り幅でリラックスしてリズミカルに動かせるようになることを目指して運動してください。

※ この運動は決して力まないで行ってください。 大きく動かすことや、上手に動かすことが目的ではなく、可能な限り無意識に近い状態で左右の足や腰を同じくらいに動かせるようになることが目的です。 そのためにリードを利用して振り子のように運動していただきます。

3. スリング(犬のお散歩用リード)を活用した腰のリズミカルな振り子運動

リスク

小脳性運動失調のある方はこの運動はできません!

必要な機材

中型~大型犬用のお散歩用リード(2本)

畳かベッドの上で横になれるスペース

運動時間

30分 ~ 40分

スリングの設置と設定

① 部屋の鴨居などに L字型のフックを 60 cm 間隔で2個並べてつけてください。 そこから中型~大型犬用のお散歩用リードを垂らして、持ち手側の輪を下になるようにします。

(長さを調節する場合はリードをループ状にします)

(犬用のお散歩用リードを垂らす)

② リードの輪に両足首を入れて仰向けに寝ます。

(持ち手の輪に足首を通す)

(足首の位置と高さに注意しながら仰向けに寝ます)

③ リードを吊るしたフックと足首の位置はなるべく垂直になる様に、また足首は床面から 30cm位持ち上がった状態になる様に高さを調節してください。

④ 腰の下にクッションを入れて腰を足の高さと同じくらいに持ち上げます。

※ 今回は右片麻痺の設定です!

運動開始

⑤ 先ずは両足を揃えるように動かして健側に足を揃えて軽く振り出します。

(開始姿勢から)

(両足を揃えるように動かして健側に足を振り出します)

⑥ 健側に振り出した足が反動で戻ってきたら、そのまま麻痺側に両足を揃えるようにして軽く振り出します。

(両足を揃えるように動かして麻痺側に足を振り出します)

⑦ この運動を10分程度行います。 運動はなるべく毎日おこなって身体に動きを染み込ませてくださいね。 無意識のうちに左右の足が同じくらいの振り幅でリラックスしてリズミカルに動かせるようになることを目指して運動してください。

※この運動は決して力まないで行ってください。 大きく動かすことや、上手に動かすことが目的ではなく、可能な限り無意識に近い状態で左右の足や腰を同じくらいに動かせるようになることが目的です。 そのためにリードを利用して振り子のように運動していただきます。

最新の歩行リハビリの実技: 初級編は以上です。

次回は

「最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリの実技(中級編)」

についてご説明します。

最新の脳科学に基づく脳卒中片麻痺の回復に関する記事はこちら

「脳卒中片麻痺を治す最新の脳科学に基づく脳卒中ニューロリハビリテーションの在宅での実施方法」

最後までお読みいただきありがとうございます

注意事項!

この運動は、あなたの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 ご自身の主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。

脳卒中片麻痺の自主トレテキストを作りました!

まずは第一弾として皆様からご要望の多かった、麻痺側の手を動かせるようにしたいとの声にお応えするために、手のリハビリテキストを作りました。

手の機能を改善させるための、ご自宅の自主トレで世界の最先端リハビリ手法を、手軽に実践する方法を解説しています。

超音波療法や振動セラピー、EMS療法による神経促通など、一般病院ではまず受けられないような、最新のリハビリアプローチが自宅で実行できます。

現在の日本国内で、このレベルの在宅リハビリは他にはないと思います。

そしてこのプログラムは施設での実施にて、すでに結果が認められています。

あとは皆さんの継続力だけですね。

テキストは電子書籍になっており、インフォトップと言う電子書籍の販売ASPからのダウンロードになります。

全180ページに数百点の写真と3D画像などで分かりやすく解説しています。

コピーが容易な電子書籍の性格上、少し受注の管理やコピーガードなどが厳しくなっていますが、安全にご利用いただくためですの、ご容赦くださいね。

ぜひ一度お試しください。

関連ページ

1. 脳卒中片麻痺の歩行能力を改善してより良い歩行を獲得するための5つの課題

2. 体幹と手足(健側、麻痺側ともに)の筋肉や関節の機能を高めること

3. 体幹と手足からの体性感覚のフィードバックを高めること

4. 脳卒中片麻痺の大脳基底核と視床の働きを改善して歩行を良くすること!

5. 最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリテーション

6. 最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリの実技(初級編)

7. 最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリの実技(中級編)

8. 最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリの実技(上級編)

9. 最新の脳卒中片麻痺に対する歩行リハビリの実技(応用編)