はじめに

これまでの脳卒中リハビリプログラムは、麻痺を治すのではなく、麻痺が治らないことを前提にして、残された健側の機能を使って、上手に日常生活を送る練習をする。

いわゆる日常生活動作練習型のリハビリテーションが主流でした。

しかし21世紀に入って、障害された脳の神経細胞が、再生される可能性があることが分かりました。

それ以来、脳卒中リハビリテーションも、日常生活動作型リハビリテーションから、麻痺の回復を目指す、ニューロリハビリテーション(神経リハビリテーション)が試みられるようになってきました。

最近では、このニューロリハビリテーションという言葉を、よく耳にするようになってきていますが、具体的には、どのような仕組みで、障害された運動神経細胞の機能を、回復させるのでしょうか?

今回は、ニューロリハビリテーションの基礎である、「ニューロリハビリテーションによって、どのように神経機能の回復を目指すのか?」について、なるべく分かり易く解説して行きたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

ポイントは障害された運動神経の「神経単位」を回復すること!

脳卒中による片麻痺は、片側の手足を動かすための、運動神経が障害されて起こります。

ヒトの大脳は、左右の大脳半球に分かれていて、右の大脳半球にある運動神経が、左の手足を動かし、左の大脳半球にある運動神経は、右の手足を動かしています。

この左右の脳が、それぞれ反対側の手足を動かしている運動神経系を、「皮質脊髄路」と呼びます。

ではこの運動神経系は、どのようにして手足の運動をコントロールしているのでしょうか?

運動コントロールは運動神経の「神経単位」で行います。

ここで少し話をそらしますが、パソコンで文字を打つ場合、文字はどのようにして、文字になるのでしょう?

あなたもご存知のように、パソコンは二進法で動いていますから、扱う数字(文字)は、基本的には、0 か 1 しかありません。

ですからそのパソコンで、文字を表現する場合は、いくつかの 0 と 1 を組み合わせて、この組み合わせは『A』という文字ですよ、というふうに決められています。

ヒトの運動コントロールも、これと似ていて、いくつかの神経細胞が連携して、これらの組み合わせが活動すると、人差し指を曲げるよ、みたいな感じで動いています。

この一つの動作を行うための、運動神経の集まりを、「神経単位」と呼びます。

そして最終的には、たくさんの神経単位が、連携して活動することで、複雑な動作を組み立てて行きます。

ですから、脳卒中によって麻痺が起きるのは、脳の血管の障害で、神経細胞に酸素や栄養が届かなくなり、この「神経単位」を構成する神経細胞が死んでしまうからです。

ニューロリハビリテーションでは、この「神経単位」を構成する、神経細胞を再生するためのアプローチを行うことで、麻痺を少しでも回復させようとします。

ではどうしたら、この神経単位を再生することが出来るのでしょう?

それには『運動学習』という方法を使います。

神経単位を再生するための運動学習とは!

脳卒中による麻痺(片麻痺)を回復させるためには、運動神経の「神経単位」を再生させる必要があります。

そのためには「運動学習」という方法を使っって、リハビリテーションを行います。

つまり運動神経細胞に、運動の方法を学習させることで、神経単位を再生して行きます。

実は脳卒中の、初期の回復期において、一部の脳神経細胞は再生されている可能性があります。

でもそれだけでは、運動機能を回復させることはできません。

なぜならば再生された神経細胞には、まだ何の役割も与えられていないからです。

ですからそれらの、役割の未定な神経細胞が、むやみに活動すると、ただ単に手足の緊張が高まって、こわばるといった現象になります。

ですからこれらの神経細胞に、必要な運動のための「神経単位」になるための、「運動学習」が必要になるのです。

運動学習の方法とは?

では具体的な運動学習は、どのように進めていけばいいのでしょうか?

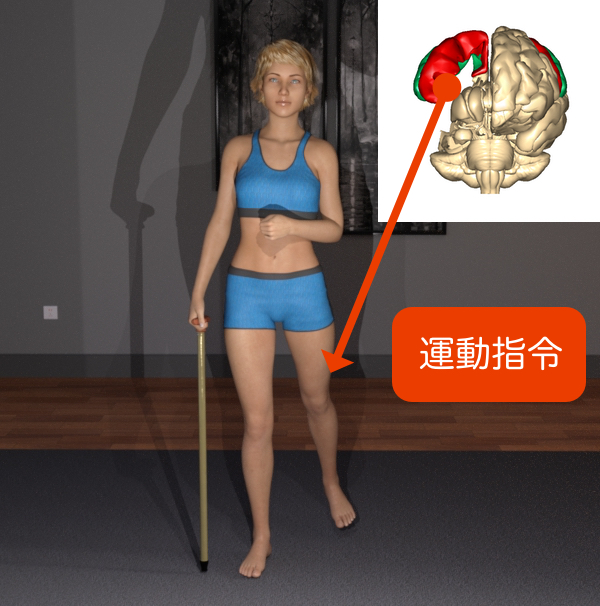

運動学習は基本的には、脳の運動神経回路に、目的となる手や足の運動を制御するための、運動指令を出させることで行います。

つまりは脳の運動神経に、繰り返し、目的となる動作の指令を出させて、運動神経回路の流れを作り出すことで、その運動制御に関わる神経細胞を増やしていく、作業を行います。

目的となる動作の運動制御を、脳で繰り返すことで、「神経単位」を増やし、動作を強化していくのです。

運動学習の流れ

① まず目的となる麻痺側の動作を設定します。

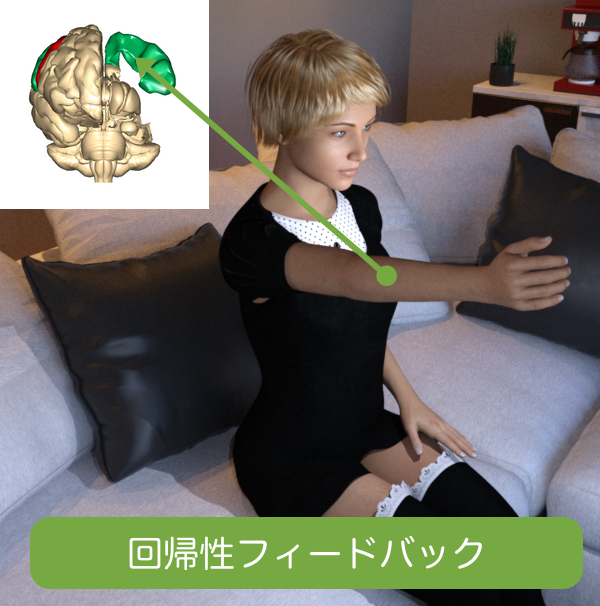

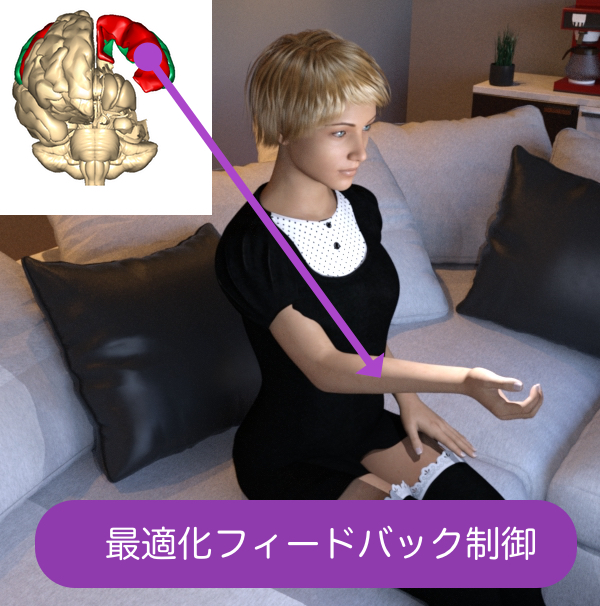

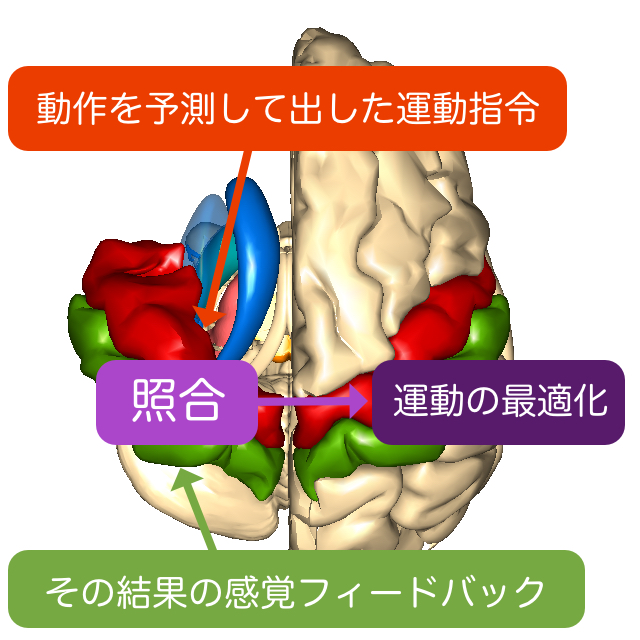

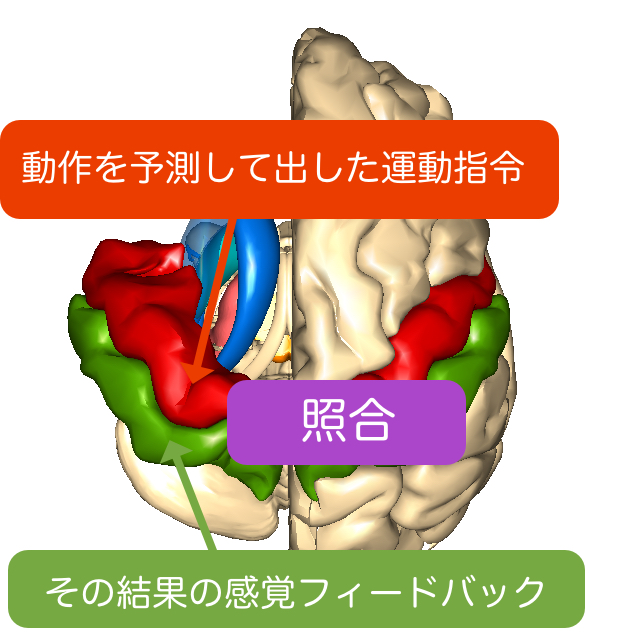

② 大脳皮質の1次運動野から、目的となる「運動指令」が出されます(予期的フィードフォワード制御)

③ 1次運動野からの運動指令に従い、実際の動作が行われ、その結果が「感覚フィードバック」として、1次体性感覚野に戻されます(感覚フィードバック)

④ 1次運動野に残された運動指令のコピーと、1次体性感覚野の感覚フィードバックが照合され、運動の補正(最適化)が行われます。

Data written by CAgImageFormat_Png::writeFileRGB()

⑤ 補正された運動指令が出され、目的動作を修正します(最適化フィードバック制御)

運動学習は、これらの運動コントロールを繰り返すことで、行われていきます。

運動学習でどのように神経細胞が再生されるのか?

では繰り返し動作を練習し、運動学習を進めることで、どの様に脳の神経細胞が、再生されるのでしょう?

それには以下の様な仕組みがあると考えられています。

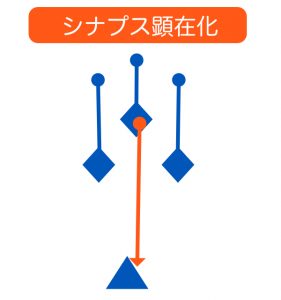

① シナプス顕在化

これは、脳卒中に発症する前には、あまり機能していなかった、神経のシナプスが、発症後に、失われた神経機能を補うために、それまで使われていなかったシナプス結合が働く様になるケースです。

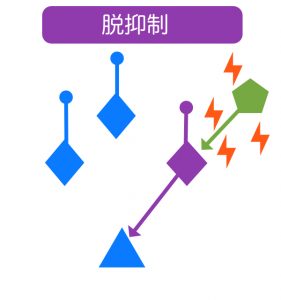

② 抑制性神経細胞の活動低下による脱抑制

脳の神経細胞には、実際の手足の運動を引き起こす「興奮性細胞」と、その活動にブレーキをかけて、力を入れすぎない様に調節する「抑制性細胞」があります。

健康な時には、抑制性細胞が働いて、その活動が抑えられていた「興奮性細胞」が、抑制性細胞の働きが弱まることで、活動を始める場合があります。

この予備の神経細胞の抑制が外されて、活動を始めることを「脱抑制」と呼びます。

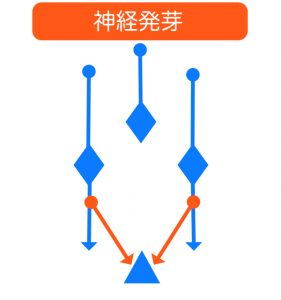

③ 神経発芽

神経細胞の枝(軸索)に損傷を受けた細胞や、損傷領域の外にある神経細胞から、新たな神経突起が発生して、別の細胞まで伸びていって、新たなシナプスを形成することがあります。

④ シナプス増強

生き残った神経細胞のシナプスが、シナプス後膜の受容体の増加などによって、神経伝達が増強される場合があります。

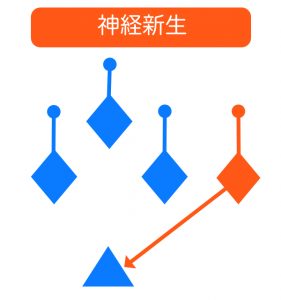

⑤ 神経新生(または神経移植)

失われた神経細胞を補填するために、神経幹細胞から、新たな神経細胞が生まれる、「神経新生」が起こる場合があります。

またこれからの先端医療として、新たな神経細胞を移植する技術が研究されています。

ニューロリハビリテーションは、運動学習を効果的に進めることで、これらの神経再生の活動を促したり、再生された神経細胞を教育して、神経単位に組み込む様に促します。

運動学習を効率よく行うための必須条件とは!

そうはいっても、私だって、毎日しっかり運動しているけれど、全然麻痺は良くならないぞ。

運動学習なんてインチキだ!

と思われる方もおられると存じます。

実はただ単に、一生懸命に運動しただけでは、脳卒中片麻痺に陥ったあなたの体は、運動学習してくれません。

効率よく運動学習を行うためには、ある必須条件があるのです。

脳卒中片麻痺の運動学習を行う必須条件とは!

まずはご自分の麻痺側の手足の筋肉がどうなっているか、よく確認してみてください。

麻痺側の手足の筋肉は柔らかいですか?

それともカチカチにこわばっていますか?

多くの場合に、麻痺側の筋肉は、硬くこわばっているか、萎縮してペナペナになっているか、そのどちらかである場合がほとんどです。

これは脳卒中の急性期に、自律神経が混乱することで、手足がひどく浮腫んだり、長い期間動かさないことで、筋線維が固まったりするからです。

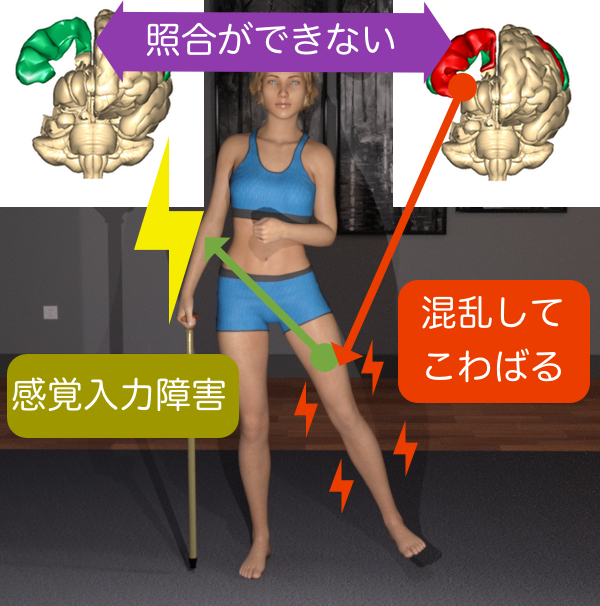

そしてこの状態で運動学習を行おうとすると、とても大変な問題が起こってしまいます。

脳卒中片麻痺のニューロリハビリテーションを行う上で、運動学習を効果的に進めるためには、麻痺側の手足の筋肉が、柔らかくほぐれていることが、必須条件になるのです。

それはどうしてなのでしょう?

感覚フィードバックの障害による最適化フィードバック制御の混乱

先ほどの運動学習の流れでは、まず動作を予測して「予期的フィードフォワード制御」が行われ、それによって行われた動作から、「感覚フィードバック」が戻され、大脳皮質の1次運動野と1次体性感覚野で照合され、「最適化フィードバック制御」が行われ、運動学習されます。

しかし麻痺側の手足の筋肉がこわばっていると、筋線維の中の「感覚センサー」が働かないため、「感覚フィードバック」が行われません。

もし感覚フィードバックが行われないと、どうなるのでしょう。

① まずは1次運動野で「運動指令」が作られます(予期的フィードフォワード制御)

② ついで運動指令に従って手足に運動が起こり、その「感覚フィードバック」が行われます

③ この「運動指令のコピー」と「感覚フィードバック」を照合して「運動の最適化」を行います(最適化フィードバック制御)

④ 「最適化フィードバック制御」の混乱

もしこの時に感覚フィードバックが行われない場合は、大脳皮質での「運動指令のコピー」と「感覚フィードバック」の照合ができないため、その後の「最適化フィードバック制御」に混乱が起こり、運動学習が行われないばかりか、疼痛性スパズム(痛みを伴った筋肉のこわばり)なども起こります。

この様に「運動学習」を行うためには、適切な「筋肉のコンディショニング」が行われていなくてはならないのです。

多くの片麻痺が一向に良くならないリハビリテーションアプローチは、この筋肉のこわばりを放置したまま、運動練習を行なっている場合がほとんどです。

まとめ

今回は、脳卒中の麻痺を治すためのニューロリハビリテーションの、基本的な考え方について、なるべく分かり易く解説を行いました。

余談ですが、数年前に米国の大学で、こんな実験が行われています。

グループAには50歳代、グループBには20歳代の被験者を集め、1回目は「これはただのテストです」といってテストを行います。

するとAグループとBグループの点数に、有意な差はありませんでした。

しかし次に、同じテストを、「これは記憶力のテストです」といってテストを行いました。

するとAの50歳代のグループの点数は、大きく下がってしまったのです。

つまり「自分は年寄りだから記憶力はダメなはず」との思い込みが、テストに対して、実力を出すことを制限してしまったのです。

あなたも病院を退院する時に、主治医の先生から「あなたの麻痺はこれ以上良くなることはないので、退院してください」と言われたことが、常に頭から離れないんじゃないですか?

それって本当なんでしょうか?

それともあなたの思い込み?

最後までお読みいただきありがとうございます。

注意事項!

このサイトでご紹介している運動は、あなたの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 ご自身の主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。