はじめに

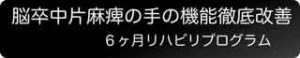

今回は一般に市販されている簡単なマッサージ用のバイブレーターを使用して、背骨の周辺の脊柱起立筋群をマッサージする方法について詳しく解説していきます。

脊柱起立筋群の中で、背骨の運動機能と痛みや自律神経機能に深く影響していると思われている筋肉は、主に以下の4つになります。

主な脊柱起立筋群

① 多裂筋

② 半棘筋

③ 最長筋

④ 腸肋筋

多裂筋

多裂筋は、背骨に関わる筋肉の中では、かなり重要視されている筋肉です。 ピラティスなどのコアマッスルを鍛える運動では、この多裂筋を最も重要視しているようです。

多裂筋は背骨の周囲の筋肉の中でも、最も背骨に近いところに存在する筋肉で、交感神経幹との連携も密接と思われていますが、残念ながら、素手や市販のバイブレーターでは直接マッサージをすることが出来ません。

この多裂筋を直接マッサージする場合は、マイオセラピー専用のマイオバイブなどが必要になりますが、専門的な知識と経験がないと非常に危険な機械で、解剖学的な知識が乏しい民間資格の整体師さんなどが、この機械を使って施術してトラブルとなっていますので、一般の方には利用が出来ません。

また高齢者や脳卒中片麻痺などの麻痺がある方に対するマイオバイブの使用を、私は推奨しません。

今回はバイブレーターによる多裂筋へのマッサージは諦めて、この後にご紹介する、運動で多裂筋に対するアプローチを行いたいと思っていますので、あらかじめご了解ください。

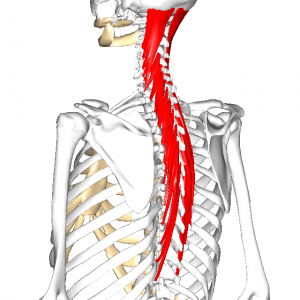

半棘筋

半棘筋は脊柱起立筋群の中で最も内側の背骨に沿った筋肉です。 特に頸部周囲の「頭半棘筋」は「頭板状筋」とともに姿勢反射のコントロールに重要な働きを持っています。

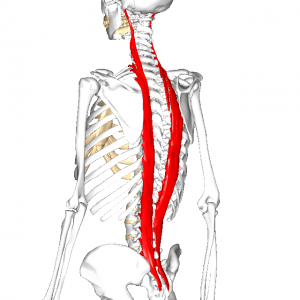

最長筋

最長筋はその名の通り、背骨のとても長い範囲をカバーしています、上は頭蓋骨の後頭部から下は仙骨まで及んでいます、背骨の脇にそって一番膨らんで見える筋肉が最長筋です。 この筋肉の障害は、首の痛みや頭痛の原因となります。

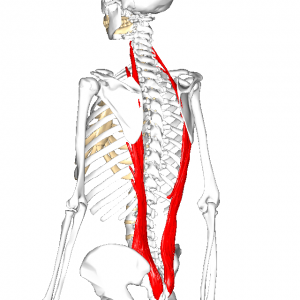

腸肋筋

腸肋筋は最長筋の外側にそって肩甲骨の下の上部肋骨から骨盤の後ろの部分と仙骨にかけてカバーしています。 ぎっくり腰が腰椎の高さで起こったら、この腸肋筋の障害の可能性が高いです。

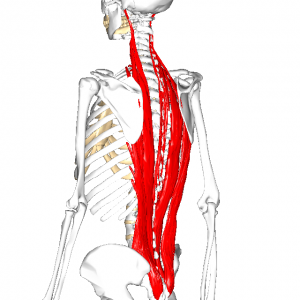

脊柱起立筋群

この棘筋、最長筋、腸肋筋のマッサージを行っていきましょう

リスク

特になし

必要機材

畳かベッドの上で横になれるスペース

市販のマッサージ用バイブレーター

※ 先端が曲がっている上記の様なタイプが使いやすいです。 振動のみの刺激で、あまり複雑なモードはいりません。

運動時間

30分 ~ 40分

運動内容

半棘筋へのマッサージ

① 畳かベッドの上で麻痺側を上にして横になります。 両膝を揃えて曲げるようにして、背骨が捻られないように気をつけます。

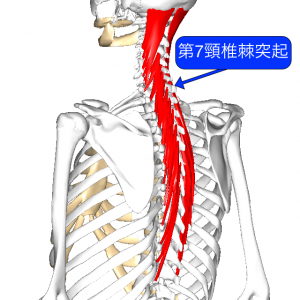

② 首のところの背骨の後ろ側の骨が並んで出っ張っている(棘突起部)のすぐ脇にバイブレーターを当てて半棘筋のマッサージを行います。 バイブレーターを当てる場所は、首の付け根の棘突起が一番飛び出している所(第7頸椎棘突起)のすぐ上の背骨の棘突起に沿って、斜め横方向からバイブレーターを当てたら、そのまま3分間動かさずに、頭半棘筋の付着部へのマッサージを行います。

BodyParts3D © ライフサイエンス統合データベースセンター licensed under CC表示 継承2.1 日本

(第7頚椎棘突起) 上の図の青色で示されているのが第7頚椎でその棘突起が指で示されている出っ張りです。赤色が半棘筋です。

(第7頚椎棘突起のすぐ上の背骨の棘突起に沿って、斜め横方向から半頚棘筋にバイブレーターを当てます)

③ 次いで首の付け根の棘突起が一番飛び出している所(第7頸椎棘突起)のすぐ下の背骨の棘突起に沿って、斜め横方向からバイブレーターを当てたら、そのまま3分間動かさずに、頚半棘筋の起始部へのマッサージを行います。

④ 最後に肋骨がなくなって腰椎に移るところ(胸腰椎移行部)からすぐ下の部分の背骨の棘突起に沿って、斜め横方向からバイブレーターを当てたら、そのまま3分間動かさずに、胸棘筋の起始部へのマッサージを行います。

⑤ 次いで麻痺側を下にして反対向きに横になります。 この時に麻痺側の肩や腕の位置に注意して、身体の下敷きにならないように注意してください。 麻痺側の腕や肩に痛みの内容に位置を調節してください。 そして両膝を揃えて曲げるようにして、背骨が捻られないように気をつけます。

⑥ 麻痺側へのマッサージと同様に、順番に頭半棘筋、頚半棘筋のそれぞれの付着部へのマッサージを行います。

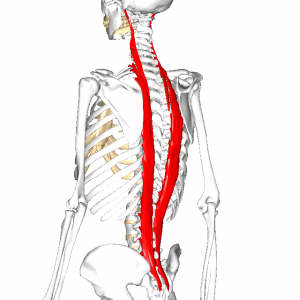

最長筋へのマッサージ

① 畳かベッドの上で麻痺側を上にして横になります。 両膝を揃えて曲げるようにして、背骨が捻られないように気をつけます。

② 首の高さで、後頭部と肩の間のちょうど中間点の辺りに、首筋の斜め後ろからバイブレーターを当てたら、そのまま3分間動かさずに、頭最長筋の起始部へのマッサージを行います。

BodyParts3D © ライフサイエンス統合データベースセンター licensed under CC表示 継承2.1 日本

(頭最長筋へのマッサージ: 上の図の赤色で示した筋肉が頭最長筋です。首の脇斜め後ろから、ちょうど首の真ん中辺りの高さにバイブレーターを当てます)

③ さらに胸椎の高さ、両側の肩甲骨の真ん中あたりを結んだ線の上で、背骨に沿った筋肉が一番盛り上がっている辺りにバイブレーターをまっすぐに当てたら、そのまま3分間動かさずに、頚最長筋の起始部へのマッサージを行います。

BodyParts3D © ライフサイエンス統合データベースセンター licensed under CC表示 継承2.1 日本

(上の図のオレンジ色で示された筋肉が頚最長筋です。バイブレーターを頚最長筋の一番下の端に当てる様にします)

④ 最後に骨盤の仙骨の真ん中辺りの高さで、棘突起の横にバイブレーターをまっすぐに当てたら、そのまま3分間動かさずに、胸最長筋の起始部へのマッサージを行います。

BodyParts3D © ライフサイエンス統合データベースセンター licensed under CC表示 継承2.1 日本

(上の図のピンク色で示された筋肉が胸最長筋です。 バイブレーター胸最長筋の一番下の端に当てる様にします)

⑤ 次いで麻痺側を下にして反対向きに横になります。 この時に麻痺側の肩や腕の位置に注意して、身体の下敷きにならないように注意してください。 麻痺側の腕や肩に痛みの内容に位置を調節してください。 そして両膝を揃えて曲げるようにして、背骨が捻られないように気をつけます。

⑥ 麻痺側へのマッサージと同様に、順番に頭最長筋、頚最長筋、胸最長筋のそれぞれの起始部へのマッサージを行います。

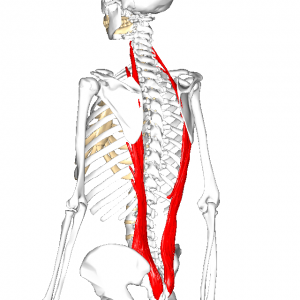

腸肋筋へのマッサージ

① 畳かベッドの上で麻痺側を上にして横になります。 両膝を揃えて曲げるようにして、背骨が捻られないように気をつけます。

② 麻痺側の肩甲骨の下角から仙骨を結んだ線の上で、肋骨の下の方の辺りにバイブレーターをまっすぐに当てたら、そのまま3分間動かさずに、胸腸肋筋の起始部へのマッサージを行います。

BodyParts3D © ライフサイエンス統合データベースセンター licensed under CC表示 継承2.1 日本

(上の図の赤色で示された筋肉が胸腸肋筋です。 バイブレーターを胸腸肋筋と腰腸肋筋の重なった部分に当てる様にします)

③ 最後に、麻痺側の腰椎の高さで骨盤の後ろの広がった部分の真ん中辺りから、少し上の筋肉の盛り上がった辺りに、斜め横からバイブレーターを当てたら、そのまま3分間動かさずに、腰腸肋筋の起始部へのマッサージを行います。

BodyParts3D © ライフサイエンス統合データベースセンター licensed under CC表示 継承2.1 日本

(上の図の紫色で示された筋肉が腰腸肋筋です。 バイブレーターを骨盤のすぐ上の筋肉の盛り上がりに当てる様にします。)

④ 次いで麻痺側を下にして反対向きに横になります。 この時に麻痺側の肩や腕の位置に注意して、身体の下敷きにならないように注意してください。 麻痺側の腕や肩に痛みの内容に位置を調節してください。 そして両膝を揃えて曲げるようにして、背骨が捻られないように気をつけます。

⑥ 麻痺側へのマッサージと同様に、順番に胸腸肋筋、腰腸肋筋のそれぞれの起始部へのマッサージを行います。

脊柱起立筋群へのマッサージは以上です。

次回は

「背骨の周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとる運動方法」

についてご説明します。

最後までお読みいただきありがとうございます

注意事項!

この運動は、あなたの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 ご自身の主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。

脳卒中片麻痺の自主トレテキストを作りました!

まずは第一弾として皆様からご要望の多かった、麻痺側の手を動かせるようにしたいとの声にお応えするために、手のリハビリテキストを作りました。

手の機能を改善させるための、ご自宅の自主トレで世界の最先端リハビリ手法を、手軽に実践する方法を解説しています。

超音波療法や振動セラピー、EMS療法による神経促通など、一般病院ではまず受けられないような、最新のリハビリアプローチが自宅で実行できます。

現在の日本国内で、このレベルの在宅リハビリは他にはないと思います。

そしてこのプログラムは施設での実施にて、すでに結果が認められています。

あとは皆さんの継続力だけですね。

テキストは電子書籍になっており、インフォトップと言う電子書籍の販売ASPからのダウンロードになります。

全180ページに数百点の写真と3D画像などで分かりやすく解説しています。

コピーが容易な電子書籍の性格上、少し受注の管理やコピーガードなどが厳しくなっていますが、安全にご利用いただくためですの、ご容赦くださいね。

ぜひ一度お試しください。

関連ページ

1. 脳卒中のリハビリで一番大切なのは痛みのケア

2. 痛みのリンクは骨盤と背骨と肩甲骨で起こります

3. 背骨を動かす脊柱起立筋群と痛みのケア

4. 背骨の周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとるマッサージ

5. 背骨の周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとる運動方法

6. 肩甲骨の周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとるマッサージ

7. 肩甲骨の周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとる運動方法

8. 骨盤の周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとるマッサージ

9. 骨盤周囲の筋肉のコンディションを整えて痛みをとる運動方法