はじめに

21世紀に入ってから、脳科学が飛躍的に発達して来ています。

脳科学の発達によって、これまでは分からなかった脳の仕組みや働きが、ダンダンと明らかになって来ています。

それによって脳性麻痺に対するリハビリテーションのスタイルも、大きく変わって来ています。

この脳科学に基づいた小児リハビリテーションのアプローチ方法を、ニューロリハビリテーション (神経リハビリテーション)と呼びます。

今回は、新たに始まった「小児ニューロリハビリテーション 」について、脳性麻痺のお子さんを持つ親御さんに向けて、なるべく分かり易く、簡単に解説をしてみたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

小児ニューロリハビリテーション のポイント

小児ニューロリハビリテーション とは、神経リハビリの名の通り、神経機能を発達させることを目的に、戦略的なアプローチを行って行きます。

では戦略的に神経機能を発達させるには、どのようなポイントにアプローチをしていくのでしょう?

⑴ 身体図式の発達にフォーカスして行う

身体図式とは、あなたが漠然と理解している、あなたの体に関するイメージです。

たとえば、あなたが歩いていて目の前に段差があったときに、あなたはその段差を、一跨ぎで越えられるかどうか、見ただけでだいたい分かります。

また、あなたが柿の木の下に来たときに、上を見ると柿の実がなっています。

あなたは、その柿の実を見ただけで、手が届くかどうか分かります。

手が届かないと判断したあなたは、次に足元を探して、棒きれを拾って、その棒で柿の実をひっぱたいて落とそうと考えます。

この時に、どのくらいの長さの棒であれば、柿の実に届くか、あなたはだいたい分かっています。

これが「身体図式」による、あなたの自分自身の体に対するイメージです。

もっと基本的なことを言えば、あなたの右肩からは右手が生えていて、左の肩からは左手が生えていることを、あなたは分かっています。

そしてその右手と左手が、どんな動きをして、どんな働きをするのか、あなたはよく分かっています。

どうして知っているのでしょう?

生まれた時から知っていた?

いいえ、あなたは生まれてから、少しづつ体を動かす経験を積みながら、自分の体がどうなっているのか、理解して行ったのです。

健康な赤ちゃんの「身体図式」の育て方

生まれたばかりの赤ちゃんは、たとえばこんな感じで「身体図式」を育てます。

生まれたばかりの赤ちゃんは、自分に手足が生えていることを知りません。

生まれたばかりの赤ちゃんが、仰向けに寝かされていて、ちょっとモジモジした時に、自分の手が動いて、急に自分の顔にぶつかって来ました。

赤ちゃんは、急に何か肌色の棒みたいなものが、顔にぶつかって来たと感じます。

びっくりして、とっさに力むと、その肌色の棒は、視界の横の方に消えて行きました。

もう一度モジモジすると、また肌色の棒みたいなものが、顔にぶつかって来ます。

寝てばかりで、退屈していた赤ちゃんは、楽しくなって、何度も力んで肌色の棒を顔にぶつけ始めます。

そうやってダンダン上手に動かせるようになって来たら、今度は反対側から、もう一本の棒が飛び出して来ました。

今度はその2本の棒を、目の前でコツンコツンとぶつけて遊んで見ます。

楽しいなと笑おうと、お腹に力を入れたら、今度は腰のあたりから、2本の棒が飛び出して来ました。

これは実は赤ちゃんの足ですね。

「いえーい、沢山ある!」

赤ちゃんは、夢中でこの4本の棒を動かして遊び始めました。

こうして遊びながら、赤ちゃんは、自分の手足の動かし方や、働きを理解していきます。

脳性麻痺の赤ちゃんはどうして「身体図式」を育てられないのか?

脳性麻痺のお子さんは、この「身体図式」が十分に育っていない場合があります。

たとえば、お子さんの指に触ろうとすると、慌てて指を引っ込めて隠すお子さんがいます。

これは指の「身体図式」が育っていないのです。

この時のお子さんの、自分の指に対するイメージは、まるでイソギンチャクの触手のようなものです。

自分の手の先には、何かヒラヒラしたものが生えているというイメージです。

イソギンチャクの触手であれば、つつけば引っ込みますよね。

これにははっきりと根拠があって、私たちはビックリすると、手を引っ込めて守ろうとします。

これを「逃避反射」と言って、原始的な身を守るための反射です。

このタイプのお子さんは、この「逃避反射」が出てしまっているのです。

それに対して、お子さんは自分の手の指が、物を持てることを知りませんから、いつまでも「逃避反射」だけを繰り返します。

脳性麻痺のお子さんも、初めのうちは、自分の手足をバタバタ動かして、不十分ながら「身体図式」を育てるための運動をしています。

しかし運動の結果の情報を受け取る神経細胞が、未成熟なために、それだけでは十分な刺激にならず、「身体図式」が完全に育たないままになってしまいます。

そうしているうちに、だんだんと手足を動かすことも少なくなっていきます。

なぜならば運動神経の働きが弱ってしまうからです。

どうして運動神経の働きが弱ってしまうのか?

それは運動学習が行われないからです。

つまり自分に手足が生えていることを理解していない場合、どうやって手足を動かしても、それが運動神経に対して、手足を動かしているという信号になって届かないかないからです。

生えていると分かっていない手足は、生えていないのと一緒です。

そして生えていない手足を、動かすための運動神経は、決して発達してこないのです。

まずは自分には手足があること、そしてそれの使い方を、しっかりと叩き込んでやることが大切なのです。

つまり脳性麻痺のお子さんは、脳神経細胞が未熟なため、生まれつき備わっている反射的な運動だけでは、「身体図式」が育たなく、その後の運動神経の発達が起こりません。

ですから「身体図式」を育てるための、強目の刺激を、強制的に与えてやる必要があるのです。

それがニューロリハビリテーション の第一歩になります。

まずは「身体図式」を育てましょう。

全てはそこからです。

⑵ 運動学習を促進させる

とりあえずなんとか「身体図式」を育てたとしましょう。

次に大切なことは、「運動学習」です。

つまりお子さんに「運動学習」の学習習慣を身につけさせるのです。(なんか教育っぽくなってきた)

ここで少し「運動学習」について勉強しておきましょう。(学習を勉強するwww)

運動学習とは、脳の運動神経の神経単位を増やしたり、神経シナプスの結合を強化することです。

と言っても良く分かりませんよね。

もう少し分かりやすく言うと、こんな感じです。

運動学習のポイント!

⑴ 運動神経の神経単位を増やす

私たちの運動は、ひとつの簡単な運動を、いくつもの運動神経がグループで協力して制御しています。

たとえば「膝を曲げる」動作も、いくつもの脳の運動神経が、協力して命令を出しています。

このひとつの動作を、協力して命令している神経のグループを「神経単位」と呼びます。

そして「神経単位」が、多ければ多いほど、その動作は安定して上手になります。

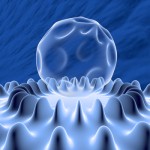

⑵ 神経細胞のシナプス結合の強化

「神経単位」のグループを作っている、神経細胞同士の連絡は、シナプス結合で行います。

つまりシナプスとは、神経細胞同士の連絡通路です。

そしてこのシナプス結合が、しっかりと強いほど、「神経単位」のグループの連携も良くなっていきます。

ですから運動学習には、シナプス結合の強化が欠かせないのです。

運動学習を進める方法!

では運動学習を進めて、「神経単位」を増やしたり、「シナプス強化」をするためには、どうすれば良いのでしょう?

それには脳の運動神経による、手足の運動制御を、繰り返し練習することが必要になります。

要は脳の運動制御を繰り返すことで、その運動神経を強化して行くのです。

この「運動制御」とは、どんなものなのでしょう?

運動制御の仕組み

⑴ 脳の運動神経から手足を動かす運動指令を出す

この時に、どんな運動指令を出したかのメモを脳に残しておきます!

これを「遠心性コピー」と言います。

⑵ 運動神経の指令に従って、手足の運動が行われます。

この実際に行われた運動が、どんな運動だったかの、手足の感覚情報が脳に戻されます。

これを「感覚フィードバック」と言います。

⑶ 脳で「遠心性コピー」と「感覚フィードバック」を照合して、運動の誤差を確かめます。

⑷ 誤差を修正した運動指令が出し直されます。

これを「運動の最適化」といい、修正された運動制御を「最適化フィードバック制御」と言います。

⑸ この「最適化フィードバック制御」を繰り返すことで、運動学習が行われ、動作が上達します。

つまり運動学習とは、何回も運動を繰り返し、この運動神経の「最適化フィードバック制御」を積み重ねることで、その運動制御に関わる「神経単位」を増やし、「シナプス結合」を強化するのです。

またこれらの運動制御は、ザックリ分けて、次の2つのタイプに分けられます。

1次運動野による運動制御と高次運動野による運動制御

⑴ 1次運動野による運動制御

まず基本となるのは、1次運動野による運動制御の練習です。

これは簡単に言うと、単純な手足の曲げ伸ばしなどの練習です。

つまり1次運動野は、意識的に手足を曲げ伸ばしするなど、基本的な手足の運動制御に関わっています。

まずは単純な手足の曲げ伸ばし運動を、運動学習することが先決です。

1次運動野が働かないと、手足が動かせませんから、それは「運動麻痺」になります。

まずは「運動麻痺」から脱却しなければなりません。

⑵ 高次運動野による運動制御

単純な手足の運動を学習できたら、次はもう少し複雑な動作を練習します。

たとえば片側の肘を曲げ伸ばしするのは、単純な1次運動野による運動制御です。

でもこの肘の曲げ伸ばしを、左右の肘でかわりばんこに曲げ伸ばししたら、これは交互動作になります。

そうするとこの動作は、高次運動野による制御になります。

ただ手を曲げ伸ばしするだけでなく、左右交互にリズム良く曲げ伸ばしするのは、けっこう難しい運動制御になりますね。

この場合、手はすでに動いていますから、「運動麻痺」ではありません。

これは「運動コントロールの障害」になります。

高次運動野への運動学習は、この「運動コントロール」の向上が目的になります。

まとめ

今回は小児ニューロリハビリテーション の基本的な考え方について、なるべく分かり易く、平易な説明をして見ました。

これだけが小児ニューロリハビリテーション の総てではありませんが、基本的な考え方を理解していただければ幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

注意事項!

このサイトでご紹介している運動は、あなたのお子さんの身体状態を評価した上で処方されたものではありません。 主治医あるいはリハビリ担当者にご相談の上、自己責任にて行ってくださるようお願い申し上げます。